« Mon pays est prêt à faire la paix avec son voisin, le Rwanda. »

Ce message fort, chargé d’un symbolisme politique important, intervient dans un contexte de tensions persistantes dans l’Est de la RDC, où le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 un groupe armé qui contrôle toujours plusieurs localités dans le Nord-Kivu. En retour, Kigali reproche à Kinshasa de collaborer avec les FDLR, une milice hostile au régime de Paul Kagame, composée en partie d’anciens génocidaires hutus.

Des paroles à l’image : un geste symbolique

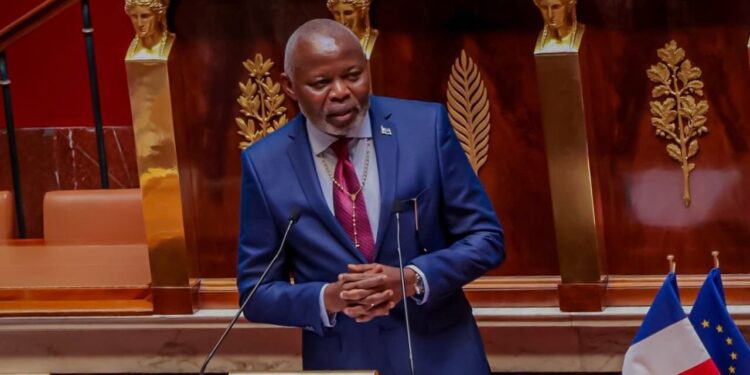

La surprise est venue lorsque Mussa Fazil Harerimana, député rwandais et ancien ministre de l’Intérieur, a répondu dans la même veine :

« Le Rwanda est également prêt à soutenir les efforts qui visent la paix. »

Les deux hommes, l’un originaire du Sud-Kivu et l’autre du nord du Rwanda, se sont ensuite levés pour échanger une accolade chaleureuse, devant un public de parlementaires, diplomates et représentants de la société civile. Cette scène rare a aussitôt été saluée comme un « signal fort » d’un apaisement en gestation entre deux pays longtemps enfermés dans une relation de méfiance réciproque.

Des décennies d’histoire conflictuelle

Les relations entre Kigali et Kinshasa sont marquées par des décennies de crises :

- 1996 et 1998 : les deux guerres du Congo, au cours desquelles le Rwanda a directement intervenu militairement.

- Depuis 2012 : résurgence du M23, accusé d’être soutenu par Kigali.

- 2022-2024 : multiplication des rapports onusiens affirmant la mainmise du Rwanda sur des territoires congolais riches en ressources minières.

Malgré plusieurs accords de paix signés par le passé (Addis-Abeba, Nairobi, Luanda), les efforts de normalisation n’ont jamais véritablement abouti. Cette fois, ce sont les voix des parlementaires et non des chefs d’État qui prennent l’initiative de la réconciliation.

Pourquoi maintenant ?

Ce rapprochement intervient alors que la communauté internationale accentue sa pression sur les deux pays pour désamorcer la crise humanitaire dans le Kivu. Washington, l’Union européenne et l’Union africaine appellent à des solutions africaines aux conflits africains. Par ailleurs, les récentes critiques contre la passivité de la force de la SADC (SAMIDRC), censée contenir le M23, ont mis Kinshasa face à ses propres limites.

Vital Kamerhe, homme de consensus et ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, apparaît comme un interlocuteur crédible pour porter une diplomatie parallèle. De son côté, Harerimana, parlementaire respecté à Kigali, n’a pas tenu un discours belliqueux, mais ouvert au dialogue ce qui laisse présager une volonté politique partagée.

Des gestes forts, mais encore peu d’actes concrets

Cependant, les déclarations ne suffisent pas à inverser la réalité du terrain. Les combats continuent dans le Rutshuru et le Masisi. Des milliers de civils vivent dans des camps de déplacés, tandis que les violations des droits humains se multiplient.

Pour que cette ouverture soit crédible, plusieurs éléments devront suivre :

- Un cessez-le-feu durable et respecté par toutes les parties armées.

- Une reprise du dialogue officiel entre Kinshasa et Kigali, sous médiation régionale.

- La reconstruction de la confiance, à travers des projets transfrontaliers de développement, notamment dans les domaines de la sécurité, du commerce, et de l’environnement.

La poignée de main entre Kamerhe et Harerimana n’est pas encore un accord de paix. Mais c’est peut-être un tournant symbolique, au moment où les peuples congolais et rwandais aspirent à vivre enfin sans guerre.

Comme l’a résumé un observateur présent à la conférence :

« Ce n’est qu’un début, mais dans une région aussi fracturée, même une accolade peut devenir une révolution. »